Archivierte Popkultur

Die Erotik im Estrich der Regierung

Was archiviert werden soll, darüber lässt sich streiten. Darüber, ob private, erotische Fotos dazugehören, bestimmt auch. Doch an den Bildern von Fotograf Philipp Marfurt lässt sich so einiges über unsere Gesellschaft ablesen.

Jana Avanzini — 10/20/21, 08:39 AM

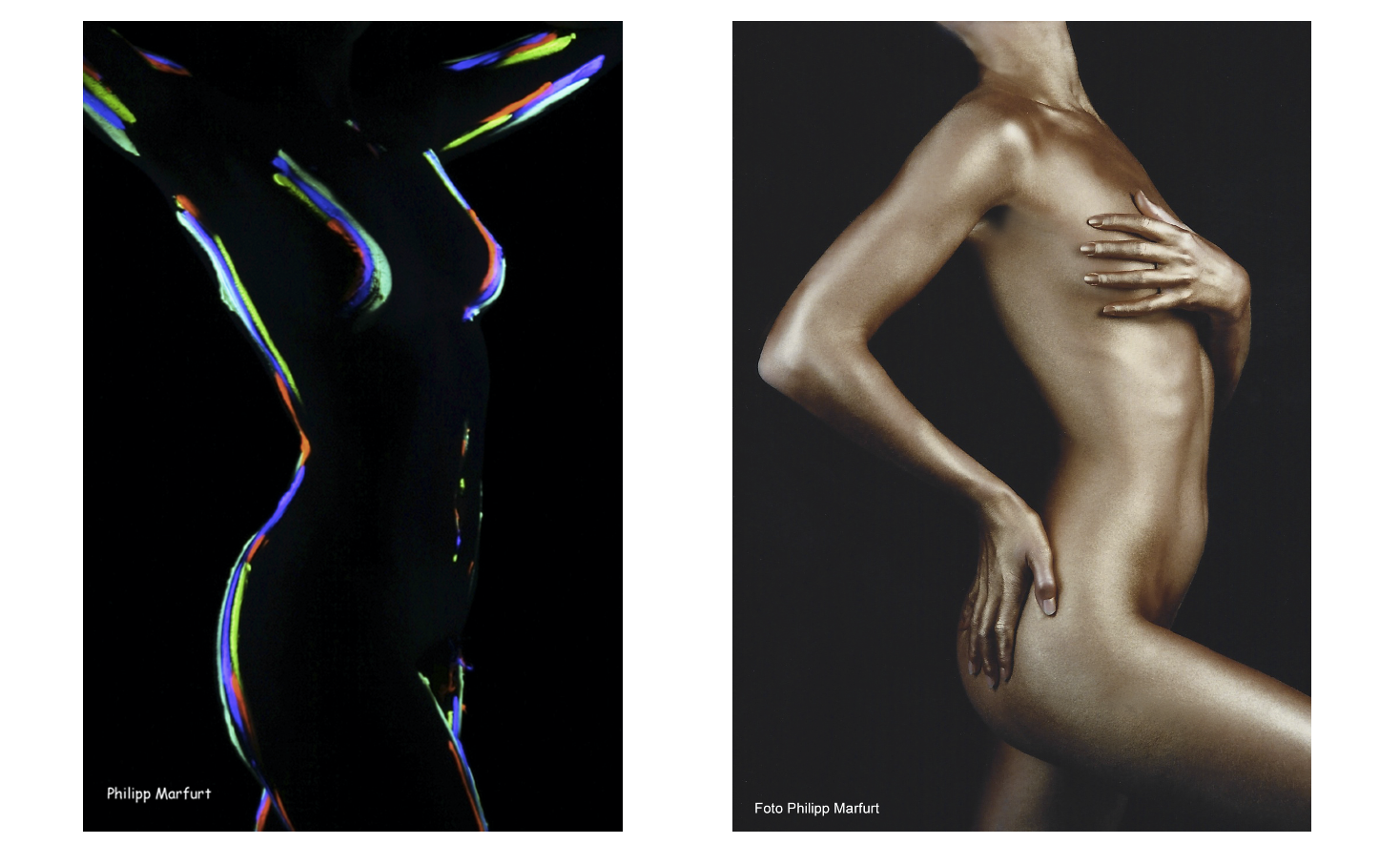

Erotik im Stile Hamilton. (Foto:Philipp Marfurt_Stiftung Fotodok)

Sexy Bilder. Als erstes denkt man dabei heute wohl an den gemeinen Instagram-Alltag – leicht geöffnete Lippen, pralle Pobacken, die sich hin zur Kamera zu recken scheinen. Früher jedoch, lasset euch das sagen, fand erotische Fotografie in offiziellen Studios statt, ausgestattet mit Sofas, Rosen und Seidentüchern. Und noch heute ist der erotische Halb- oder Voll-Akt noch immer ein fester Bestandteil vieler Studios.

Archivierungswürdig? Auf jeden Fall, fand Simon Meyer. Der Vorlass von Philipp Marfurt sei den meisten Archiven zu schlüpfrig gewesen, erzählt der Fotograf und Geschäftsführer der Stiftung Fotodok. Beinahe alle lehnten ab. Doch nicht die Stiftung Fotodok. Sie erkannte den künstlerischen und gesellschaftlichen Wert der erotischen Fotografien aus dem Studio des Luzerner Fotografen. Philipp Marfurt bilde einen bestimmten Teil des Genres ab. Denn «Akt ist nicht gleich Akt, und Erotik nicht gleich Erotik», so Meyer.

Zu oft würden dieselben erotischen Klischees immer und immer wieder reproduziert. So werde aus dem Akt spiessiger Allerwelts-Plunder, ein bisschen «Erotik», ein bisschen «Kunst». Man könne ihn sich ins Wohnzimmer hängen und selbst beim Besuch der Schwiegereltern muss nichts abgehängt werden, sagt Simon Meyer: «Der nach festem und bekannten Muster stets gleich erotisierte Körper als Sujet.»

Ganz oben, im Turmzimmer über dem Bildungs- und Kulturdepartement lagern sie nun die Bilder – von tausenden Brüsten und Füdli. Die Treppe ist steil und mit nassen Schuhen ziemlich rutschig, doch es lohnt sich. «Unzählige Nackedeien die Akt- und Popkultur dokumentieren» – sagt Simon Meyer. Und macht die Kisten auf.Und ja, da sind viele nackte Hintern zu sehen, Bäuche und Brüste, Schenkel und Rücken. Doch hinter all den erotischen Bildern, hinter all den Geschenken für den Ehegatten zum Hochzeitstag, verbirgt sich ein Blick auf die Selbstinszenierung unserer Zeit, und ein kleiner Überblick über die Popkultur der letzten Jahrzehnte.

Wie hat sich über die Jahrzehnte die erotische Selbstinszenierung verändert? Wie beeinflussen Filme, Musik, Mode unsere Vorstellung und Ideale unserer eigenen Erotik? Und wie beeinflusste die erotische Fotografie wiederum die Popkultur? «Flashdance, Dirty Dancing, Footloose und viele mehr waren nichts weiter als ein in Bewegung geratene Erotik-Fotoshooting, dazu ersonnen wurde, um Jungen und Mädchen in die Kinos zu locken», sagt Simon Meyer.

Unscharf

In den ersten Kisten wird das Muster der Zeit sofort klar: Locken, Rattan-Sessel, und ganz viel Unschärfe. «Hamilton», klärt Philipp Marfurt auf. Nach dem britischen Fotografen David Hamilton, der diesen Stil prägte. Alles wirkt weich, lieblich und zerbrechlich. Mit Plüsch und rosa Rüschen, mit Rosen und Seidentüchern und viel, viel Dauerwellen. Kitsch könnte man sagen, «Romantik», nennt es Marfurt. Es war die Zeit vor der sexuellen Revolution, eine Zeit, in der Frauen weiche, liebliche Wesen sein sollten.

Doch schon ein paar Couverts später beginnen harte Posen und Accessoires überhand zu nehmen. Die Frauen lehnen sich an rohe Mauern, sind mit Lehm und Öl eingeschmiert, hängen an Eisenketten. Sie stemmen Hanteln, posieren auf Motorrädern, die Bäuche flach, die Haare glatt. Selbstbestimmung, eine toughe Ausstrahlung lagen im Trend.

Und schliesslich scheint die Zeit des Musiksenders Viva begonnen zu haben. Kurzhaarig und androgyn blicken sie in die Kamera, aus der Vogelperspektive mit viel orangem oder grünem Licht geschossen.

Was sich durchzieht – Wind und Wasser, steife Nippel und ein leicht geöffneter Mund. Gelacht wird auf den Fotos praktisch nie. Fröhlich ist nicht sexy, da gilt scheinbar Konsens. Auch die Akt-Posen von damals bis heute wiederholen sich meist, liessen sich auf ein knappes Dutzend definieren. «Mehr ist da nicht», bedauert Simon Meyer.

Wir sitzen nun im Esszimmer von Philipp und Evelyn Marfurt, mittlerweile fast 60 Jahre verheiratet. Er sortiert Bilder, sie bringt Kaffee und Schokolade. Dass ihr Mann so viele nackte Frauen ablichtet, habe ihr nie etwas ausgemacht. Er habe sich stets um ästhetische Aufnahmen bemüht, mit dem Blick eines Künstlers gearbeitet. Ihr Vertrauen sei nie getrübt worden.

Es sei auch nie in eine pornöse Richtung gegangen, betont er. Nie stand «die Scham» im Fokus. «Erotik ist nicht Nackedei», sagt der Fotograf. Und Erotik sei auch nicht «machbar», wenn die Person sich nicht danach fühle. Ausser Hohlkreuz und Brust raus, das funktioniere eigentlich immer, schiebt er hinterher.

Er habe seine Arbeit stets mit grossen Ehrgeiz und immer neuen Ideen und Ansätzen gemacht. Trotzdem ist er nicht zu eitel, mit Spass auch ein paar «abverreckte» Experimente auf den Tisch zu legen.

Schlussendlich sei es ihm vor allem um Formen gegangen. Um die Linien, Wellen, um das Licht darauf. Er habe seinen Beruf gemocht, da er das Gefühl gehabt habe, Schönheit zu zeigen. Und das Gefühl von Schönheit zu schenken. «Ich fand alle Frauen, die ich in den Jahrzehnten fotografierte, auf ihre Art schön.»

Ohne Rüschen und grosses Drumherum. (Foto:Philipp Marfurt_Stiftung Fotodok)

Von Wünschen

Die sexuelle Revolution in den 1960er-Jahren habe er in seiner Arbeit stark gespürt. Er habe auch davon profitiert. «Die Frauen traten selbstbestimmter auf, wollten sich zeigen, und zeigen, dass sie schön sind, so wie sie sind», so Marfurt. Natürlich gehöre immer etwas Narzissmus dazu, sich fotografieren zu lassen. Stolz und Freude am eigenen Körper und der eigenen Erotik. Doch er habe viele Gründe erlebt, weshalb Frauen in seinem Studio aufgetaucht seien. Aus Karrierehoffnung, andere wollten dem Partner etwas schenken, sich selbst die Bestätigung geben, ihren Körper dokumentieren, ihre Beziehung wieder aufleben lassen.

Auch seien Frauen mit expliziten Wünschen ihrer Partner aufgetaucht. Die habe er meist nicht erfüllen können, oder wollen. Dasselbe bei den seltenen Anfragen, wenn sich Männer hatten fotografieren lassen wollen. «Zu intim, zu explizit.»

Das habe sich gefühlt in den letzten Jahren auch etwas gelegt. Immer mehr hätten Frauen auch weniger Inszenierung und weniger Accessoires gewünscht. Nur der Körper, reduziert, schwarzweiss. Ihm persönlich gefalle Hamilton ja noch immer. Rüschen, Wellen, Unschärfe. Vielleicht sei es das Alter, sagt er und lacht.

Philipp Marfurt führte seit Fotostudio über 40 Jahre lang. Er war als Fachlehrer im Bereich der Porträt-Fotografie in der Gewerbeschule Luzern und beim Schweizerischen Fachverband für Fotografie angestellt, und leitete Seminare zur Akt-Fotografie im In- und Ausland. Von analog bis digital. Heute fotografiert er nur noch selten und ausgewählt, auf Anfrage.

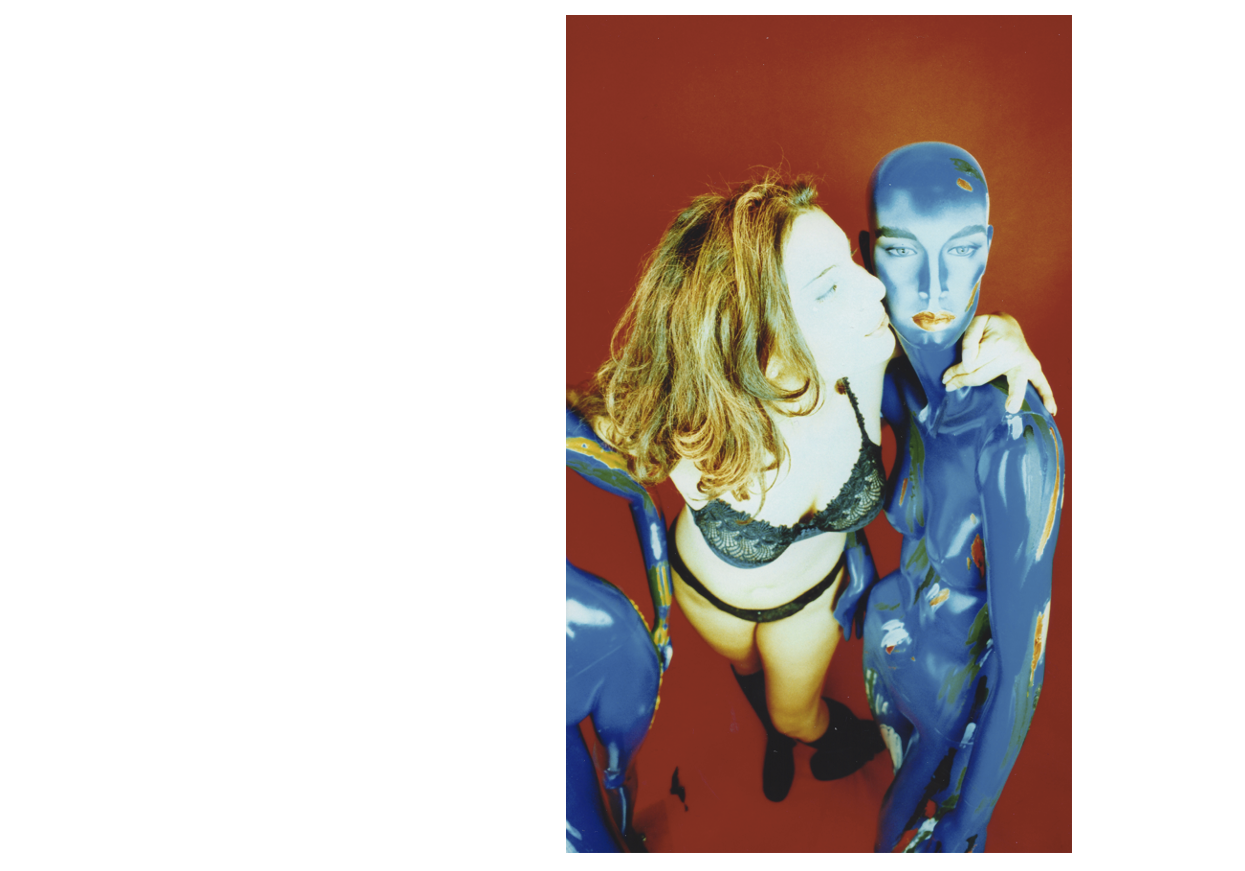

Er sehe die Schönheit in den Formen. Deshalb habe er sich bei den Fotografien, die er für Ausstellungen machte, und mit den Jahren immer stärker auf Experimente mit Bodypainting, mit Fluoreszierender Farbe, Steiflicht, Körperlinien, das Spiel von Licht und Schatten.