Die Odermatts

Nein, sie sind keine Schwestern!

Sie tragen den gleichen Namen und leben die gleiche Leidenschaft. Ein Gespräch mit drei Nidwaldner Kulturtäterinnen über Bürokratie in der Kunst, über die Heimat und den Exotenbonus.

Jana Avanzini — 10/25/21, 08:57 AM

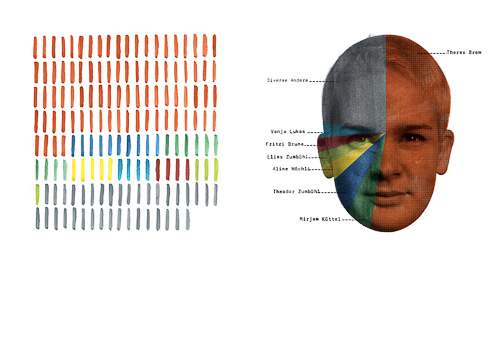

Corinne, Thaïs und Eva-Maria Odermatt. (v.l. Foto: Stefano Schröter)

Sie sind nicht verwandt. Um das gleich offiziell geklärt zu haben. Corinne, Thaïs und Eva-Maria Odermatt. Sie gehören zwar alle zu den Dallenwiler Odermatts – und stammen damit allesamt vom grossen Helden Winkelried ab. Doch Schwestern, nein, sind sie keine. Auch wenn die drei Künstlerinnen das seit Jahren immer wieder gefragt werden.

Les artistes primitives

Gemeinsam essen wir Pizza in Horw, und per Radio liegt uns Whitney Houston mit «I will always love you» in den Ohren. Das erste Thema, das am Tisch besprochen wird, ist das Label «jung». «Gehören wir nicht schon zur alten Garde?», fragt die 41-jährige Thaïs Odermatt die 36-jährige Corinne. Doch es antwortet die mit 32 Jahren Jüngste im Bunde Odermatt. «In Nidwalden zählen wir klar zu den jungen Vertreterinnen in der Kultur. Ihr als Künstlerinnen oder ich als Vertreterin in der Kulturkommission», stellt Eva-Maria fest.

Nidwalden sei sowieso überaltert, das sagen offenbar aktuelle Zahlen, und die Diskussion dreht sich schnell um das Wegziehen und das Heimkommen. Und darum, wie man als Künstlerin aus Nidwalden wahrgenommen wird. Man habe eine Art Exotenbonus «Der Bonus für les suisses primitives», so erlebt es Corinne – besonders in der Welschschweiz.

In Nidwalden lebt von den dreien nur noch Eva-Maria. Ein Grund dafür sei sicher, dass sie ihr Studium in Luzern an der Kunsthochschule gemacht habe. Derweil wohnte sie weiter zu Hause, half auf dem Hof der Eltern. So habe sie ihr Netzwerk nie gross in einer anderen Region aufgebaut. Zudem sei es fruchtbar, sich in Nidwalden zu engagieren: «Projekte werden wahrgenommen, man spürt die Auswirkungen, und gerade wenn man im Kunstbereich arbeitet, sticht man heraus.»

Ihrer Heimat fühle sie sich nicht weniger verbunden, auch wenn sie mittlerweile mit ihrem Partner und Kind in Kriens lebe, sagt Thaïs. Sie sei sowieso regelmässig in Stans, da gerade dort viel und leidenschaftlich Kultur gemacht und konsumiert werde. Ausserdem sei die Schweiz so winzig, da sei es eigentlich egal, wo man wohne, findet Corinne. Sie war eine ganze Weile ohne festen Wohnsitz unterwegs, lebte im und um ihren VW-Bus, hat sich aber aktuell in Luzern niedergelassen. Wieder nach Nidwalden zu ziehen, das kann sie sich jedoch nicht vorstellen. «Es gibt noch so viele andere Orte, die mich interessieren. Und nach den drei Jahren in den USA wollte ich umso mehr die Welt entdecken.»

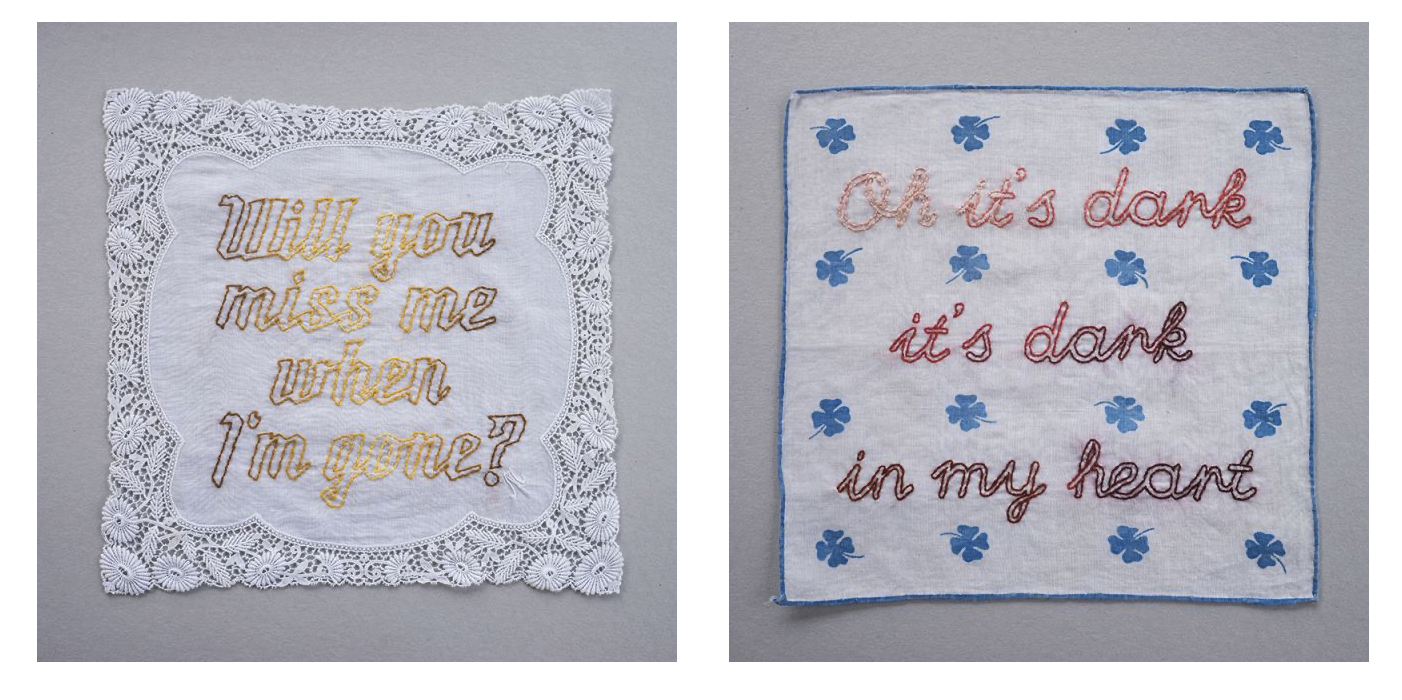

Die Nidwaldner Nomadin, die ihre Ausbildung an der Fachklasse Grafik in Luzern machte, hat sich in den vergangenen Jahren immer stärker auf textile Arbeiten konzentriert. Sie näht irre Kostüme für die noch irrere Band Blind Butcher, Fahnen für den Weltuntergang und stickt traurige Songzitate auf Taschentücher. Gemeinsam mit Künstlerkollegin Anita Zumbühl reiste sie mit der Black Smoke Medicine Show umher, und vor kurzem hat sie auch die Verlagsleitung des Comic-Magazins «Strapazin» übernommen. Nachdem ihre Arbeiten im Dezember 2021 im Kunstmuseum Luzern zu sehen sein werden, macht sie sich dann auch schon wieder auf – diesmal in den Senegal.

Thaïs versuchte sich erst als Primarlehrerin, wandte sich dann bald dem Film zu, studierte Video an der HSLU – Design & Kunst und besuchte schliesslich in Berlin den Masterstudiengang «Regie Dokumentarfilm». In der Zentralschweiz arbeitet sie als freischaffende Filmregisseurin an Kurzfilmen und Videokunst-Installationen, als Gastdozentin und Mentorin an der Kunsthochschule Luzern. Immer wieder realisiert sie dabei sehr persönliche, auch politische und berührende Produktionen auch mit ihrem Partner in Kunst und Leben, Carlos Isabel Garcia.

Nach viel beachteten Filmen wie «Kurt und der Sessellift» oder «Nid hei cho» hat Thaïs kürzlich ihren ersten Dokumentarfilm von 65 Minuten beendet: «Amazonen einer Grossstadt» (hier unsere Kritik), ein Film über Kämpferinnen verschiedenster Formen im urbanen Berlin. Die Weltpremiere war an einem der wichtigsten lateinamerikanischen Filmfestivals in Buenos Aires geplant, wurde aber zum Corona-Opfer. Die ersten Stolpersteine konnten dem Film jedoch nichts anhaben. Nach der Weltpremiere an den Solothurner Filmtagen wurde er mit dem Lob von Kritiker*innen überschüttet, mit dem Schweizer Filmpreis für den besten Abschlussfilm ausgezeichnet, online ins Programm des Internationalen Dokumentarfilmfestivals München aufgenommen und aktuell feiert er die «physische» Deutschland- und Berlin-Premiere am kurdischen Filmfestival Deutschland.

Arrogant oder hilflos?

Was Eva-Maria eigentlich alles macht, das wisse keiner so recht, ist sie überzeugt. Und im Gespräch wird schnell klar, weshalb das so sein könnte. Denn obwohl sie als Grafikerin, Festivalleiterin, Projektleiterin, Dozentin, Technikerin, Kommissionsmitglied, Studentin und heimliche Künstlerin amtet, nennt sie sich gerne «bequem» und versteckt sich lieber hinter der Kamera.

Das Kulturmanagement-Studium hätte sie sich sparen können, denn offenbar hat sie diese Arbeit im Blut. So leitete sie im vergangenen Jahr neben dem Volkskulturfest Obwald auch ihr eigenes Festival, das Hofair. Darauf wolle sie sich künftig auch wieder stärker fokussieren: das Organisieren von Bühnen aller Art für andere Künstler*innen in Nidwalden.

Es beginnt eine Diskussion über Organisationstalent und praktisches Denken. Zwei Dinge, die nicht unbedingt als Stärken von Kunstschaffenden verschrien sind. «Es braucht auch die Fantasten unter uns», ruft Thaïs darin aus: «Die, die kreativ sind, ohne sich von einer möglichen Umsetzung im Denken einschränken zu lassen.» Doch sie wird sogleich gekontert. «Aber es ist echt schwierig, als freischaffende Künstlerin zu bestehen, wenn man sich selbst nicht organisieren kann», sagt Eva- Maria, und Corinne pflichtet ihr bei.

Sei man unpraktisch veranlagt, dann könne man den grösstmöglichen Output haben, es werde nichts daraus. Es sei auch anstrengend, findet Corinne, «wenn Künstler*innen unorganisiert irgendwo aufschlagen und davon ausgehen, dass es schon irgendwer rettet. Es ist auch arrogant.» Thaïs widerspricht: «Bestimmt kann man das in der Vermittlung und in der Organisation so erleben. Und dass ihr solche Erfahrungen mit Künstler*innen gemacht habt, glaube ich gut.» Sie wolle jedoch auf etwas anderes hinaus. «Die Kunst wird immer stärker bürokratisiert und akademisiert.» Sie bezweifle jedoch, dass das dem Freigeist der Kunst zuträglich sei.

«Ich schätze das Impulsive und Chaotische, das Risiko und auch das Scheitern», sagt Thaïs. Da stimmen nun alle zu. Und auch in einem etwas traurigen Punkt wird man sich einig: «Es ist in der Kunst auch einfach besser, arrogant zu wirken, als hilflos.»

Essen ist aus, der Gesprächstoff nicht. (Bild: Stefano Schröter)

Schliesslich, nach all der Kunst, drehen sich die Gespräche um Camping und Hundebesamung – was gerade so beschäftigt. Die Odermatts sprechen von ihren Bienen, Hunden, Katzen, von Kind und Mann. «Sexy eyes» klingt aus den Lautsprechern, als wir uns am Nachmittag wieder aufmachen. Zum hoffentlich organisierten Aufbau einer Ausstellung und zur praktischen Betreuung von Student*innen.

Dieser Artikel ist bereits im Nidwaldner «Kulturblatt» erschienen, das neu unter dem Titel «Kulturjournal» erscheint.